Если бы мне лет пятнадцать назад кто-нибудь сказал, что я стану графическим дизайнером, буду вести блог rugraphics.ru и зарабатывать тем, что рисую логотипы и ковыряюсь в шрифтах, — я бы, честно, только рассмеялся. Причём так нервно, с той самой заводской усталостью, когда ты стоишь у станка двенадцатый час и понимаешь, что лучше бы вообще никого не слушать.

Я никогда не был тем ребёнком, который мечтал о художественной школе, собирал альбомы с иллюстрациями или засыпал с карандашом в руке. Скорее наоборот: в моей семье рисование считалось чем-то вроде баловства, приятным хобби, которое «само пройдёт». У нас ценили работу — настоящую, с руками, инструментами, нормальной зарплатой и запахом смазки, который въедается в одежду так, что даже стирать бесполезно.

Поэтому путь в дизайн у меня был похож не на романтическую историю из интервью, а на длинную, странную зигзаговую дорогу, в которой было всё: и техникум не по делу, и тяжёлые смены в цеху, и даже курсы бухгалтера (да-да, я действительно пытался стать бухгалтером).

Но если честно, именно благодаря этим странным петлям я и оказался там, где нахожусь сейчас. И, наверное, поэтому мне так хочется рассказать эту историю — без глянца, без пафоса, просто как всё было. Чтобы любой человек, который сейчас стоит на развилке и не понимает, куда двигаться, увидел: даже из самой далёкой точки можно прийти туда, где тебе действительно по-настоящему нравится жить.

- Детство и юность: никакой романтики

- Учёба не по специальности

- Работа на заводе: момент, когда понимаешь, что живёшь не своей жизнью

- Странные попытки сменить путь — включая курсы бухгалтера

- Первый контакт с дизайном

- Первые шаги в обучении дизайну

- Вечера с YouTube вместо телевизора

- Ноутбук-реактор

- Ощущение роста

- Первый мини-«стаж» у самого себя

- Контраст с заводской жизнью

- Первые заказы — за копейки, но с огромным азартом

- 400 рублей, которые изменили всё

- Второй заказ — хуже первого, но важнее

- Первые «постоянные» заказчики

- Набивание первых шишек

- Главное открытие — работа может быть живой

- Переходный момент — решение уйти с завода

- Первые серьёзные заработки

- Разговор с коллегой — первый толчок

- Момент истины

- Страх уходить

- Точка невозврата

- Увольнение

- Первые трудности — жизнь после завода оказалась совсем не такой, как я представлял

- Первые недели: эйфория и тишина

- Первые серьёзные клиенты… которых у меня не было

- Сомнения и страх

- Работа в три раза больше за те же деньги

- Первые улучшения

- Первые маленькие победы

- Я начал верить, что выбрал правильный путь

- Появление блога rugraphics.ru — точка, где я стал не просто дизайнером, а человеком с историей

- Самая скромная задумка, которая неожиданно выстрелила

- Честность стала моим стилем

- Блог начал расти — не стремительно, но стабильно

- Дизайн перестал быть “хобби” — он стал профессией

- Оглядываясь назад

Детство и юность: никакой романтики

Когда читаешь истории дизайнеров, у многих всё начинается одинаково: «Я с детства любил рисовать», «Мне дарили наборы гуаши», «Я уже в пять лет знал, что стану художником».

Вот у меня — ничего подобного.

Рисовать я, конечно, пытался, но в основном — на полях школьных тетрадей. Типичные каракули: дракон, который выглядел как опухшая ящерица; космический корабль, похожий на утюг; учитель физики в образе супергероя — это было популярно в седьмом классе. Но никто этому не придавал значения, включая меня самого. Ну рисует пацан — и что? У нас рисовать любят все, пока не становятся взрослыми.

В семье у меня всё было просто: нормальная рабочая атмосфера, где ценилось не творчество, а стабильность. Мама всегда говорила: «Главное — чтобы была профессия. Настоящая». Под «настоящей» подразумевалось что-то, что невозможно передать словами, но можно почувствовать по запаху — металл, масло, сварка, пыль. Сфера, где руки — главный инструмент, а мозги — это уже пункт по желанию.

Учителя иногда говорили, что у меня «неплохо получается», особенно когда мы рисовали натюрморт или оформляли школьную стенгазету. Но в глубине души я считал, что это просто случайное совпадение, типа выигрыша в лотерею — приятно, но не показатель таланта.

Помню один момент: восьмой класс, урок ИЗО. Я нарисовал что-то вроде постера — у нас было задание придумать рекламу вымышленного товара. У меня получилась такая криво улыбчивая банка газировки, и учительница сказала: «Дмитрий, у тебя очень неплохое чувство композиции». Я тогда это слово — «композиция» — даже толком не понимал. Запомнилось оно только потому, что звучало слишком умно для моего рисунка.

Но вот что интересно: несмотря на все эти мелкие похвалы, в голове не было даже тени мысли, что можно было бы связать жизнь с творчеством. Для меня дизайн, графика — всё это находилось где-то там, в далёком космосе, в мире людей, которые ходят в черных водолазках и обсуждают что-то непонятное про шрифты. Я вырос в реальности, где такие профессии не просто были редкостью — о них почти никто не знал.

Так что по сути моё «творческое начало» спало где-то глубоко, как старый ноутбук, который много лет никто не открывал. И честно говоря, тогда я даже не подозревал, что однажды этот ноутбук включится — и перевернёт мне жизнь.

Учёба не по специальности

После школы у меня был ровно один ориентир — «получить нормальную профессию». Что такое «нормальная», я, конечно, не знал, но в моём окружении это значило примерно одно и то же: техникум, рабочая специальность, стабильная зарплата, пусть даже и небольшая. Никто не говорил о самореализации — главное, чтобы было куда устроиться после выпуска.

В итоге я поступил в техникум на специальность, которая не то что далека от дизайна — она на противоположном конце галактики.

Что-то вроде «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» — длинное название, за которым скрывается очень простой смысл: учись крутить гайки и не суй руки под пресс.

Я до сих пор помню аудитории: кабинет №28 с деревянными столами, поцарапанными миллионами предыдущих студентов; старые плакаты с изображениями подшипников, шестерёнок и схемами, которые выглядели так, будто их рисовали ещё при СССР.

Запах был характерный — смесь машинного масла, мела и давно не проветривавшегося помещения.

Учёба мне давалась странно: не сказать, что сложно, просто душа не лежала. Мы изучали станки, резцы, проходили механику, учились чертить.

Чертежи — вот отдельная боль. Я помню, как выводил эти идеальные линии карандашом на ватмане, и думал: «Ну почему мне не нравится, хотя вроде получается очень аккуратно?»

И это был тот редкий момент, когда жизнь уже подкидывала мне подсказку, но я её не понимал: я мог рисовать, но мне не нравилось то, что я рисовал.

Однако тогда мне было 17, и единственная мысль, которая жила в голове: «Получить диплом, а там разберёмся». Куда идти после техникума, я не знал. Честно говоря, никто из моих друзей тоже не знал — это была общая атмосфера: закончим и… ну что-нибудь придумаем.

Были, конечно, моменты весёлые — практика, когда нас отправили в полуразвалившийся учебный цех, где половина станков не работала, а вторая половина работала слишком громко. Были и преподаватели, которые пытались вдохновлять нас на любовь к металлообработке, хотя, думаю, они сами давно её потеряли.

Но всё шло по расписанию: пары, зачёты, практика, диплом. Я учился, делал, что нужно, но внутри было стойкое ощущение, будто я иду по дороге, которая мне не принадлежит. Просто шаг за шагом, как будто по инерции.

Тогда я ещё не понимал, что эта инерция в итоге приведёт меня прямо на завод — и что именно там, среди шума станков и запаха охлаждающей жидкости, я впервые пойму, насколько не своей жизнью живу.

Работа на заводе: момент, когда понимаешь, что живёшь не своей жизнью

После техникума выбора особо не было — в нашем городе дорога выпускников обычно вела в два места: либо на завод, либо… снова на завод, но другой. Так что, по сути, карьера моя началась заранее спланированным маршрутом, как будто я взял билет в один конец, ещё не осознавая этого.

Меня взяли в цех №6 на участок металлообработки. Звучит красиво, но на деле — это огромное, шумное помещение со станками, от которых вибрирует воздух, а к концу смены вибрируешь и ты сам.

Первый рабочий день помню до деталей:

— выдали спецовку, которая была на размер больше,

— ботинки, неподъёмные, как будто их делали из кусочков кометы,

— каску, которая норовила постоянно сползать.

И запах. Вот его забыть невозможно. Смесь масла, железной пыли, охлаждающей жидкости и чего-то ещё, что, кажется, впиталось в стены навсегда. Я, наверное, неделю пытался отмыть спецовку, пока не понял: это невозможно — запах на всю жизнь, как метка.

Работа была несложная, но тяжёлая: следить за ЧПУ-станком, ставить детали, снимать детали, протирать, менять резцы.

Сначала было интересно — всё новое, взрослое. Чувствовал себя частью чего-то серьёзного. Но романтика исчезла быстро.

Первые две недели — нормально.

Через месяц — усталость.

Через три — ощущение, что время утекало сквозь пальцы.

Смены по 12 часов — обычное дело. Особенно если кто-то заболевал и нужно было подменять.

Завод жил своим ритмом:

5:55 — заводской гудок,

6:00 — начало смены,

10:00 — перерыв на чай,

12:00 — обед,

15:00 — когда ты уже ненавидишь всех и всё,

17:55 — второй гудок, означающий, что ты ещё жив.

Была небольшая столовая у входа, где продавались самые печальные в мире сосиски в тесте и кофе из автомата — тёплый, сладкий, но стабильно бодрящий. Иногда я покупал печенье за 15 рублей, просто чтобы чем-то занять руки.

Однажды случился момент, после которого я впервые прямо почувствовал: я не хочу так жить.

Стоял я у станка, ждал, пока закончится цикл обработки, и просто смотрел, как автоматическая головка делает своё дело. И в голове появилось какое-то странное внутреннее эхо:

«Это всё? Это правда то, чем я буду заниматься следующие 20–30 лет?»

И самое страшное — вокруг были люди, которые уже так работали десятилетиями, и они казались… смирившимися.

Не счастливыми, не несчастными — просто привыкшими.

Эта мысль меня пробила.

Но даже тогда я ничего не менял — просто продолжал ходить на смены. Потому что что я умел? Чертить немного умел, станки обслуживать — да, резцы менять — да.

А кто меня возьмёт кем-то другим?

Тут важно сказать честно: я тогда вообще не представлял, что могу быть дизайнером. Дизайн не входил ни в одну область моей жизни. Это было что-то из параллельного мира.

Но именно завод стал тем фоном, на котором потом любое творчество показалось живым, настоящим, энергичным.

А пока — я просто стоял у станка, слушал его механический ритм и ловил себя на мысли, что не хочу быть частью этого ритма до старости.

Странные попытки сменить путь — включая курсы бухгалтера

Когда ты работаешь на заводе некоторое время, в голове неизбежно возникает мысль: «Может, попробовать что-то другое?» Но проблема в том, что «другое» обычно выглядит так же туманно, как прогноз погоды на месяц вперёд.

У меня эта мысль крутилась довольно долго, пока не превратилась в странное желание — получить ещё одну «нормальную профессию». Я тогда всерьёз думал, что профессии делятся на две категории:

-

настоящие,

-

и все остальные, которые зависят от удачи.

Дизайнеры входили, конечно, во вторую категорию. Бухгалтеры — в первую. Логика железная, как станок в цехе №6.

Однажды коллега на заводе сказал, что его жена ходит на курсы бухгалтера в Екатеринбурге, и там «неплохая подработка потом обеспечена». И вот этот момент стал для меня чем-то вроде отправной точки.

Я подумал: «А что? Бухгалтер — серьёзно звучит. Документы, цифры, ответственность. Люди с такой работой дома не пахнут металлом. Может, и мне стоит?»

И я реально записался.

Курсы проходили в небольшом учебном центре недалеко от железнодорожного вокзала. Место было атмосферное: облупленные стены, лампа мигает над входом, аудитория с деревянными столами, которые видели студентов ещё до моего рождения, и огромная доска, на которой мел не хотел писать.

В группе было около двадцати человек — в основном женщины разного возраста и один я, парень после завода, который пытался выглядеть «деловым», хотя спецовочный запах ещё не выветрился из куртки.

Мы учили дебет, кредит, документооборот, работали в старой версии 1С. Лектор говорила быстро, уверенно, с привычной усталостью человека, который много лет объясняет одно и то же.

А я сидел и чувствовал, что ничего не понимаю.

Дебет слева, кредит справа.

Почему слева? Почему справа? Что их вообще разделяет — мировоззрение?

Я смотрел на свои записи в тетради в клетку, и это выглядело так, будто я пытаюсь расшифровать древний язык.

Каждый урок я ждал момента, когда почувствую хоть какую-то уверенность, но её не было. Всё происходящее казалось мне театром, в котором я случайно оказался в роли статиста.

Самое смешное — однажды нас попросили составить отчёт, и я сдал его, искренне думая, что всё сделал нормально. Преподаватель посмотрела, хмыкнула и тихо сказала:

— Дмитрий… вам, наверное, лучше заняться чем-нибудь другим.

Не грубо, без насмешки — просто честно.

Это был странный момент.

Сначала стало обидно.

Потом смешно.

А потом — легко. Реально легко.

Я понял, что пытаюсь запихнуть себя в профессию, которая мне чужда на уровне ДНК. Я не просто не люблю цифры — я их избегаю. Не моё это.

И вот когда я окончательно осознал, что бухгалтер из меня как из чайника спутник, у меня впервые начали появляться мысли:

«Ладно, это не моё. Но тогда что моё?»

Пока ответ был неясен. Но путь к нему уже начал складываться — пусть и очень обходными дорогами.

И я даже представить не мог, что скоро знакомый случайно попросит меня «сделать картинку» — и этот момент станет точкой, где вся моя жизнь тихо, но решительно повернёт в другую сторону.

Первый контакт с дизайном

Смешно, но в дизайн я пришёл не через вдохновение, не через художественные увлечения, не через курсы. Весь мой путь начался из-за одной фразы, которую знакомый бросил почти случайно:

— Слушай, Дим, ты же вроде в фотошопе что-то умеешь? Помоги баннер сделать?

Вот честно — я тогда «умел» только одно: открывать картинки и ставить на них текст. Примерно как мемы делают. Но отказать было неудобно, да и внутри проснулось какое-то странное любопытство.

Я открыл свой старенький ноутбук Acer, которому на тот момент было лет шесть. Он шумел так, будто сейчас разгонится и улетит в космос. Windows грузился по 15 минут. Любое действие в программах сопровождалось долгими раздумьями компьютера о смысле жизни. Но он работал — и это было главное.

Photoshop у меня стоял… скажем так, легендарный, ещё версии CS2, установленный с диска, который я нашёл на полке у друга. Тогда почти у всех дизайнеров в России был «тот самый диск».

Но в тот момент я не думал о юридической стороне — для меня это был просто инструмент, и я ещё не представлял, насколько эта программа изменит мою жизнь.

Я начал делать баннер. Смешной, несовершенный, с кривыми тенями и шрифтом, который сейчас я бы назвал преступлением против типографики. Но главный момент был даже не в результате — а в процессе.

Я просидел над этим баннером три часа, и впервые за очень долгое время не заметил, как прошёл вечер.

Не было усталости, раздражения, напряжения — только азарт.

Как будто кто-то открыл окно, и в комнату залетел свежий воздух.

Я сделал баннер. Простой.

Отправил.

Знакомый сказал:

— Слушай, круто! А можешь ещё одну картинку сделать?

И вот тут меня словно щёлкнуло.

На следующий день я уже сидел на YouTube и смотрел уроки вроде:

«Как вырезать объект в Photoshop за 10 секунд»,

«Эффект неонового света»,

«Как сделать логотип за 5 минут» (спойлер: нельзя).

Сидел по вечерам после смены, когда руки ещё пахли маслом, а в ушах звенело от станков. И при этом я чувствовал невероятный контраст: завод высасывал энергию, а фотошоп — наоборот, возвращал.

Помню, как однажды я пытался применить эффект размытия на своём ноутбуке. Нажал кнопку… и ноутбук завис. Минуты на три. Я успел встать, налить чай, вернуться — и только тогда появилось диалоговое окно:

«Применить размытие?»

Да, конечно, применить, родной. Думай, сколько хочешь, я подожду.

И я ждал. И это меня не раздражало — потому что мне нравилось то, что я делаю.

Потом появился второй случайный «клиент»: знакомый знакомого попросил сделать картинку для группы во «ВКонтакте». Потом третий — шапку для стримера. Потом кто-то попросил помочь с логотипом.

Каждая такая просьба была для меня небольшим праздником.

Не потому что мне платили (поначалу никто ничего не платил),

а потому что впервые в жизни я делал что-то, что действительно хотел делать.

Это были маленькие шаги — но именно они дали мне понять, что внутри меня есть то самое творческое начало, которое всю жизнь спало под слоем машинного масла, отчётов, станков и чужих ожиданий.

И я тогда ещё не понимал, что впереди меня ждёт совсем другой путь — куда сложнее, но в сто раз интереснее, чем заводской цех.

Первые шаги в обучении дизайну

После того как я сделал несколько первых «картинок» знакомым, внутри меня что-то щёлкнуло. Это звучит пафосно, но ощущение было очень конкретное:

я наконец-то нашёл занятие, которое не высасывает силы, а возвращает их.

Проблема была одна — я ничего не умел.

Вообще.

Совсем.

Все мои знания о Photoshop на тот момент можно было уместить в одно предложение:

«Я умею вставлять текст и иногда у меня получается добавить тень».

Но у меня был интернет. А интернет — это такая штука, которая выдаёт тебе океан информации, если ты хотя бы примерно знаешь, что ищешь.

Вечера с YouTube вместо телевизора

После смены на заводе я приходил домой, бросал спецовку на стул (который уже пропитался запахом так, что его пора было выкинуть), включал чайник и садился за ноутбук.

И начиналась вторая часть дня, куда более интересная.

Я смотрел видеоуроки одного уровня:

— «Как быстро выделить объект»

— «Как заменить фон»

— «5 секретов обработки текста»

— «Логотип за 15 минут»

— «10 ошибок новичков (я делал все 10)»

Мне казалось, что я открываю какой-то новый мир.

Если на заводе всё было однообразным и повторяющимся, то здесь — каждый новый ролик открывал очередную маленькую магию.

Но романтика быстро сталкивалась с реальностью.

Ноутбук-реактор

Мой старый Acer был настоящим героем. Или мучеником.

Когда я открывал Photoshop, кулер начинал гудеть так, будто внутри у него пытались взлететь маленькие турбины.

Иногда слои открывались с задержкой.

Иногда программа зависала, когда я пытался применить какой-нибудь эффект.

Один раз у меня вылетело всё, что я делал два часа, и единственное, что удержало меня от паники — это мысль:

«Ну зато я теперь точно помню, как это делается».

Сейчас это кажется забавным, но тогда каждый такой момент был личным испытанием.

Ощущение роста

И было ещё одно странное ощущение — прогресс.

На заводе ты выполняешь одни и те же операции, и даже если делаешь их быстрее, это не приносит удовлетворения. Просто привык.

А здесь — каждая новая функция, каждый новый инструмент, каждый маленький успех был ощутимым.

Я мог смотреть на свои первые работы и понимать, что они ужасны… но через неделю делать чуть лучше.

А ещё через две — лучше заметно.

И это было невероятно вдохновляюще.

Первый мини-«стаж» у самого себя

Постепенно я начал придумывать себе задания.

Например:

— Сделать логотип для вымышленного бренда.

— Сверстать афишу для несуществующего концерта.

— Повторить понравившийся дизайн с Pinterest.

— Придумать 10 разных вариантов одной и той же композиции.

Я не осознавал, что занимаюсь самообучением.

Для меня это был просто кайф — сидеть, пробовать, ошибаться, исправлять, снова ошибаться… и всё равно получать удовольствие.

Контраст с заводской жизнью

Один вечер запомнился особенно.

Я пришёл после смены, вся спина ломила, руки пахли металлом, глаза — усталые.

Но я сел за ноутбук, открыл Photoshop, и вдруг почувствовал, что усталость куда-то уходит. Не полностью, конечно, но как будто я переключился на другую волну.

Это был момент, когда я впервые всерьёз подумал:

«А что если… это может стать не просто хобби?»

И мысль меня напугала.

Потому что дизайнеров тогда вокруг меня не было.

Да и в моём окружении слово «фриланс» означало примерно то же, что «лунный фермер».

Ни один человек, которого я знал, не зарабатывал творчеством.

Но всё равно внутри появилось крошечное чувство: может быть, это мой путь?

Тогда я ещё не знал, как много ошибок, бессонных ночей, переделок и нервов ждёт впереди.

Я просто учился — и впервые в жизни делал это с удовольствием.

Первые заказы — за копейки, но с огромным азартом

Когда я уже более-менее освоился с уроками, инструментами и первыми самостоятельными практиками, наступил момент, который, наверное, знаком каждому фрилансеру:

ты вроде что-то умеешь… но как убедить мир, что это кому-то нужно?

Первым моим настоящим заказом стал логотип.

Не для крупной компании, не для стартапа, не для бренда — нет.

Для небольшой пиццерии, которую делали ребята из нашего района.

И честно? Я не помню, как именно меня нашли. Кажется, кто-то кому-то сказал, что «есть парень, который делает картинки».

400 рублей, которые изменили всё

Они спросили:

— Сколько возьмёшь?

Я, не зная рынка, расценок и вообще ничего, сказал:

— Ну… рублей четыреста?

Сейчас смешно. Тогда — нет. Тогда это звучало серьёзно.

Для сравнения: за смену на заводе я получал в районе тысячи рублей.

Так что «400 за логотип» казалось цифрой, которую ещё надо «отработать».

Я сделал этот логотип. Он был простым, даже примитивным.

Сейчас я бы на него посмотрел и сказал себе:

— Дмитрий, ну ты, конечно, молодец, но давай без этого.

Но тогда я чувствовал гордость. Настоящую.

Когда мне перевели эти первые деньги, я сидел и смотрел на уведомление в телефоне, будто это был выигрыш в лотерею.

Не потому что сумма была большая — нет.

А потому что впервые мне заплатили за то, что я делал с удовольствием.

Второй заказ — хуже первого, но важнее

И вот что забавно: второй заказ был куда более мучительным.

Это была шапка для группы «ВКонтакте» какого-то начинающего стримера.

Он прислал мне ТЗ в духе:

— Хочу, чтобы было круто, атмосферно и «как у популярных».

Каких популярных? Что значит «атмосферно»? Что именно ему нравится?

Ответ на все вопросы был один:

— Ну ты сделай, а я скажу.

Я делал пять вариантов, он отвергал все.

Седьмой — тоже.

На девятом сказал:

— Вот это норм. Но давай как в первом, только цвета как в седьмом, а композицию как в пятом.

Это был мой первый опыт работы с клиентом, который не знает, чего хочет.

И я проклинал всё, включая интернет, фотошоп, свою мышку и себя.

Но я сделал.

Бесплатно.

И это был огромный урок.

Первые «постоянные» заказчики

Постепенно меня начали звать ребята, которые делали локальные мероприятия:

— афиши для школьного концерта,

— баннер для какого-то дворового турнира,

— оформление для мини-магазинчика в Instagram.

Цены росли медленно:

100 рублей,

150,

300,

потом иногда 500.

Я не умел считать стоимость часа, не знал, сколько стоит рынок, не понимал, что мой труд должен цениться.

Мне просто было важно, что кто-то готов доверить мне проект.

Набивание первых шишек

Сейчас, спустя годы, я понимаю, насколько этот период был важен.

Тогда же он казался хаотичной смесью стресса и эйфории.

— Кто-то присылал ТЗ в 2 ночи и писал: «Очень срочно!»

— Кто-то просил «переделать бесплатно, ну чё тебе сложно?»

— Один клиент пропал на неделю, потом вернулся и сказал: «Я передумал, давай вообще другой стиль».

— А однажды я вёл переписку с человеком, который хотел логотип, но не мог объяснить, чем занимается его бизнес. До сих пор не понимаю, чем он занимался.

Но каждый такой случай был маленьким уроком, который в технике не изучишь и в университетах не дадут.

Главное открытие — работа может быть живой

Первые заказы дали мне главное понимание:

мир готов платить за то, что мне нравится делать.

Я впервые почувствовал разницу между «работать, чтобы выживать»

и работать, потому что горишь.

Да, я делал ошибки. Да, я работал за копейки. Да, многие работы были ужасными.

Но именно в тот момент я почувствовал что-то важное:

Я хочу, чтобы дизайн стал моей профессией, а не вечерним хобби после тяжёлой смены.

И я ещё не знал, что это желание рано или поздно подтолкнёт меня к самому сложному решению — уйти с завода.

Переходный момент — решение уйти с завода

К тому моменту, когда я уже делал свои первые заказы, жизнь у меня стала похожа на странный, тяжёлый и местами абсурдный двухэтажный график:

Днём — завод.

Ночью — дизайн.

Я просыпался в 5:20 утра, ехал в цех, отрабатывал свои 10–12 часов, возвращался домой, пил чай и садился за ноутбук.

И начинался мой второй рабочий день, но в отличие от заводского — он приносил мне не усталость, а что-то похожее на чувство свободы.

Так я прожил несколько месяцев.

Усталость копилась, но её перекрывало другое — внутри росло ощущение, что я наконец-то живу той жизнью, которая хоть немного моя.

Первые серьёзные заработки

Когда от дизайна я впервые получил сумму, равную моей одной дневной смене на заводе, это было как удар током.

Не потому что денег стало много — нет.

А потому что:

впервые я заработал своими навыками, а не станком.

Это было непривычно и пугающе.

Ты всю жизнь веришь, что деньги зарабатываются тяжёлым физическим трудом — и вдруг узнаёшь, что можно получить те же деньги головой и мышкой.

Я начинал думать:

«А что если…?»

Но страх был огромный.

Разговор с коллегой — первый толчок

Однажды на обеденном перерыве, когда мы сидели в столовой и ели какие-то грустные макароны, один из старших коллег сказал фразу, которая меня пробила:

— Мне уже сорок пять. Хотел уйти отсюда лет десять назад… но поздно уже.

И он сказал это абсолютно спокойно, без трагедии — как факт.

Смотрел в стол, ел макароны.

А я в этот момент почувствовал, как будто окно открылось и оттуда дул холодный ветер.

Момент истины

Через пару недель была тяжёлая смена.

Я стоял у станка, руки гудели, в цехе шум, запах масла…

И вдруг я поймал себя на том, что думаю не о работе, не о детале, а о том, как вечером буду править логотип, который взял в работу.

Я смотрел на станок и понимал:

я не хочу продолжать жизнь здесь.

Совсем.

Ни на год.

Ни на месяц.

Ни на день.

Это было чувство не из головы — оно пришло изнутри.

Очень тихое, спокойное, но предельно ясное.

Страх уходить

Но одно дело — понять.

Другое — решиться.

У меня не было накоплений.

Не было стабильных заказов.

Не было портфолио, нормального оборудования, знаний.

Что было?

— старый ноутбук, который гудел как трактор,

— несколько дешёвых логотипов,

— и огромное желание выбраться из цеха.

Но желание — не профессия.

И я долго ходил в этом состоянии: днём работаю на заводе, вечером рисую, а внутри всё время задаю один и тот же вопрос:

«А что если не получится?»

И однажды вечером случилось то, что стало последней каплей.

Точка невозврата

Я ехал с работы домой, в автобусе, забитом, как консервная банка.

Уставший, в спецовке, с сумкой, пахнущей маслом.

За окном — серый вечер, фонари, мокрый асфальт.

И вдруг я поймал себя на том, что мне страшно не уйти —

мне страшно остаться здесь навсегда.

Это чувство было гораздо сильнее страха провалиться в дизайне.

И тогда я понял:

лучше попробовать и ошибиться, чем не попробовать и потом всю жизнь жалеть.

Увольнение

Когда я написал заявление, мастер цеха посмотрел на меня так, будто я объявил, что собираюсь стать космонавтом или иллюзионистом.

— Дизайнер?

— Да.

— Ну-ну. Посмотрим, что из этого выйдет.

Коллеги тоже реагировали по-разному: кто-то снисходительно, кто-то с удивлением, кто-то даже с уважением.

А я выходил за ворота завода с одним странным ощущением:

страшно, но легко.

Как будто наручники сняли.

Я шёл и думал:

«Всё. Обратного пути нет. Теперь либо получится, либо…»

Но вторую часть фразы я себе уже не позволял додумать.

Первые трудности — жизнь после завода оказалась совсем не такой, как я представлял

Когда я вышел за ворота завода в свой последний рабочий день, мне казалось, что я сейчас вдохну полной грудью и начну жить какой-то новой, яркой, свободной жизнью дизайнера.

Ну, знаешь, как это в кино: герой уходит с нелюбимой работы, дома включает ноутбук, сиплый голос за кадром говорит “он начал новую жизнь”, идут первые победы…

Ничего подобного.

Реальная жизнь после завода началась так, как будто кто-то выключил свет.

Первые недели: эйфория и тишина

Первые пару дней я был окрылён — наконец-то никакого гудка в 5:55, никакого масла, никакого станка.

Я просыпался в 9 утра, делал себе кофе, садился за ноутбук…

и понимал, что делать-то нечего.

Заказы, которые были раньше, приходили хаотично и случайно.

Половина из тех, кому я делал что-то «когда было время», просто пропали — ведь раньше я отвечал ночами, а теперь, видимо, я стал «слишком свободным».

Так я впервые ощутил, что фриланс — это не «свобода».

Это пропасть, в которой ты сам должен построить лестницу, если хочешь выбраться.

Первые серьёзные клиенты… которых у меня не было

Я думал, что стоит уйти с завода — и у меня появятся клиенты, проекты, работа.

Но оказалось, что никто в мире не ждёт дизайнера Евсеенкова с распростёртыми объятиями.

Никому не нужен «дизайнер без портфолио».

Никто не платит за то, что ты просто решил стать специалистом.

Так я впервые столкнулся с тем, что желание — это ничто без навыков и стабильности.

Сомнения и страх

Где-то через три недели после увольнения я впервые подумал:

«А может, я ошибся?»

У меня не было стабильного дохода.

Сбережений — минимум.

Техника — слабая, ноутбук гудит, как самолёт.

Заказов — чуть-чуть, и то копеечных.

Каждый вечер я садился за ноутбук, смотрел на экран и думал:

«Получится ли вообще что-то из этого? Может, я зря ушёл?»

Но возвращаться на завод я не мог.

Это бы означало признать, что я испугался. Что не выдержал. Что сломался.

И это ощущение — что назад дороги нет — стало моим топливом.

Работа в три раза больше за те же деньги

Я начал брать всё подряд:

— логотипы по 500 рублей,

— баннеры по 300,

— оформление страниц,

— обложки,

— иллюстрации (хотя делать их тогда вообще не умел).

Я сидел с утра до ночи — и не ради денег, а чтобы не умереть как дизайнер в первые же месяцы.

Чтобы доказать себе, что могу вытянуть.

И да, я делал не всегда хорошо.

Но я делал много.

А количество — это шаг к качеству.

Первые улучшения

Через несколько месяцев я начал замечать:

меня стали чаще рекомендовать.

— Один клиент советует меня другу.

— Друг приводит знакомого.

— Тот приводит коллегу.

Вот оно — сарафанное радио.

Первая настоящая валюта фрилансера.

И пусть цены были по-прежнему низкими, пусть я сидел ночами, пусть ноутбук грелся как буржуйка — движение началось.

Первые маленькие победы

Однажды я сделал логотип за 1 500 рублей. Это был для меня прорыв.

Я смотрел на эту оплату и думал:

«Я сделал это. Я стою больше, чем раньше думал.»

Потом был заказ на 2 000.

Потом на 3 000.

Появились первые постоянные клиенты.

Маленькие суммы — но огромное значение.

Я начал верить, что выбрал правильный путь

Это была не уверенность.

Не спокойствие.

Не чувство успеха.

Нет — я был всё ещё полон сомнений.

Но появилась искра: у меня начинает получаться.

И эта искра была тем светом, который вытащил меня из полного мрака первых месяцев.

Появление блога rugraphics.ru — точка, где я стал не просто дизайнером, а человеком с историей

Когда жизнь чуть стабилизировалась, я начал ловить странное ощущение:

я делаю десятки проектов, учусь на своих ошибках, коплю опыт…

а всё это остаётся только в моей голове и на моём стареньком ноутбуке.

И однажды вечером — обычным, без каких-то озарений — я подумал:

«А почему я не делюсь этим опытом?»

Я не планировал становиться блогером, экспертом или “голосом индустрии”.

Я хотел всего лишь записывать свои наблюдения — чтобы не забыть.

Чтобы кому-то помочь избежать тех ошибок, через которые сам уже прошёл.

Так и появился rugraphics.ru.

Самая скромная задумка, которая неожиданно выстрелила

Когда я запускал блог, я даже не думал о продвижении.

Да что там — я вообще не понимал, как создавать сайты.

Сделал первый вариант на бесплатной теме, кривоватый, косоватый, но честный.

Первый пост был о том, как я делал логотип для клиента, который попросил «переделать 18-й вариант, но чтобы было как в первом».

Я описал этот процесс, свои ошибки, свои выводы…

и неожиданно получил комментарии от людей, которые сказали:

«О, у меня было точно так же».

Это стало для меня открытием:

оказывается, не только у меня всё идёт через боль и эксперименты.

Честность стала моим стилем

Я не пытался казаться идеальным дизайнером.

Я писал так, как оно есть:

— где облажался;

— где сделал лишнюю правку;

— где клиент был неправ, а где я — ещё больше;

— где я налажал с типографикой;

— где шрифт выбрал ужасный;

— где сдал проект, которым теперь стыжусь.

И, что удивило меня сильнее всего:

именно эта честность привлекла людей.

Потому что интернет забит красивыми портфолио и “успешными кейсами”, но мало кто рассказывает о реальности — о том, что дизайн это не только вдохновение, но и рутина, стресс, диалоги, в которых хочешь кричать, и моменты, когда ты хочешь всё бросить.

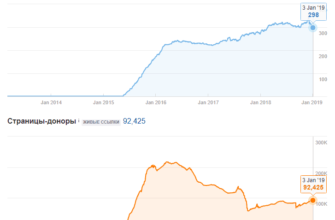

Блог начал расти — не стремительно, но стабильно

Сначала 10 просмотров в день.

Потом 50.

Потом 100.

Некоторые статьи неожиданно расходились в соцсетях.

Люди писали:

«Спасибо, я думал, что только у меня так».

«Ты описал мою работу».

«После твоего текста я впервые понял, что все проходят через одно и то же».

И вот тогда я впервые почувствовал, что делаю что-то действительно важное.

Не просто рисую логотипы — а делюсь опытом.

Не просто работаю — а помогаю.

Не просто учусь — а становлюсь частью сообщества.

Дизайн перестал быть “хобби” — он стал профессией

Через блог ко мне начали приходить клиенты, которые говорили:

«Я прочитал твою статью — и понял, что хочу работать именно с тобой».

И это было абсолютно новое ощущение.

Когда человек выбирает тебя не потому, что ты дешевле, а потому что ты честный —

вот тогда ты понимаешь, что наконец-то стал профессионалом.

Постепенно я начал поднимать цены.

Обновил технику — наконец-то купил компьютер, который не шумит, как заводская турбина.

Собрал портфолио.

Начал разбираться в типографике, композиции, брендинге.

Прошёл профессиональные курсы, уже осознанно, с чёткой целью.

И однажды в какой-то момент я поймал себя на мысли:

Я — дизайнер.

Настоящий.

Не “бывший заводчанин, который рисует на стороне”.

Не “самоучка-энтузиаст”.

А дизайнер, который нашёл своё дело.

Оглядываясь назад

Иногда я думаю о том парне, который стоял в цехе, смотрел на станок и не понимал, как жить дальше.

Который пытался стать бухгалтером.

Который делал логотипы за 400 рублей.

Который боялся уйти с завода.

Который сидел ночами за гудящим ноутбуком.

Если бы я мог ему что-то сказать, я бы сказал очень просто:

«Держись.

Ты идёшь правильно.

Просто пока не видишь конечную точку».